在2014年1月31日出版的作家报第三版“名家”版面里,作家古耜、张颐武、曾攀对我社总编辑王昕朋与他的作品进行了整个版面的介绍。文中提到:我们曾经热切呼唤文学世界的创作自由,当这种自由具体落实到某一位作家的创作时,其空间与可能都是有条件和有限制的。因为我们无法否认这样的事实,一个作家“写什么”、“怎么写”乃至“写得怎样”,并非完全取决于其临战时的主观意愿和主体努力,而是在很大程度上受制于他自己在一定社会历史条件下,在长期生活和创作中所形成的文化和心理的“前结构”,即一种高度个性化的精神收藏、生命积淀和艺术储备。从这一意义讲,作家对创作自由的追求实际上是对自身创作潜力与审美优势的寻找和发挥。如果我这一说法还算有些道理,也大抵符合实际,并且可以作为我们观察和审视作家与作品的一种普遍的视角与尺度,那么就应当承认,中年作家王昕朋、刘本夫拿出数年的工夫和心血,联袂创作以中国大地、黄河故道农民生活和命运为关照对象的长篇小说《天下苍生》,委实是一种清醒而明智的抉择。

张颐武则在文中写道:王昕朋钟爱传统写实方式,用同情笔触真实表现“漂二代”生活形态,从风格上,这部小说承继了诸如狄更斯、巴尔扎克,德莱赛运用的写实传统,描写事物曲折尽情,刻画人物相当深入,这部小说既有高度写实性,将当下都市和乡村的矛盾状况和都市生活形态真切表现;也具有传奇性,对于人物命运和人性复杂通过悲欢离合加以展现。既有相当表现深度,又有可读性。

(以上摘自2014年1月31日刊《作家报》第三版)

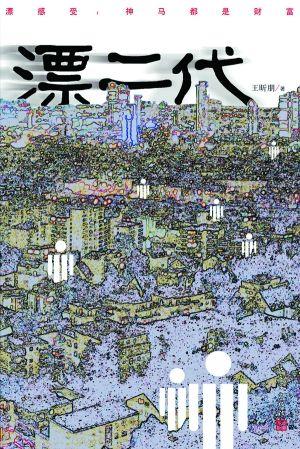

《漂二代》作者“王昕朋”

作者简介:

王昕朋,安徽肖县人,祖籍江苏徐州,中国作家协会会员,北京市作家协会会员,中国言实出版社总编辑。著有长篇小说《红月亮》、《天下苍生》(合著)、《团支部书记》、《天理难容》等,曾在《人民文学》《十月》《中国作家》等发表中短篇小说,作品多次被《红旗文摘》、《小说选刊》、,《中篇小说选刊》、《作品与争鸣》、《中华文学选刊》等选载,另著中小型篇小说集、散文、报告文学集10余部。《漂二代》被译成英文在美国出版。现供职于中央国家机关。

附:王昕朋长篇小说《漂二代》研讨会在京举行:

这部讲述农民工后代城市生活状态的长篇小说《漂二代》由人民文学出版社出版,是作家王昕朋参加中国作家协会定点深入生活后创作的长篇小说,原名《北京户口》,是中国作协的重点扶持作品项目之一。作品以“漂二代”为主角,用生动的笔触写了农民工子女在当下的城市生活中的多重困扰和挑战,展现了“漂二代”的生存状态和悲欢离合。这本书的题材涉及到热点问题、底层问题、敏感问题,王昕朋总编辑在采访和创作这本书过程当中遇到了很多困难,而且平时的本职工作繁忙,他的坚持更加让人钦佩。

研讨会上,专家们表示,从写乡村农民,到写城市的农民,到写漂二代,今天的农民题材在不断进展。这本书包涵了当下众多的社会现实内容与深广的历史、文化思考,彰显了现实主义的力量,表现出了一个社会转型时期的作家在现实矛盾突出时期应该具有的文学与思想担当。作品不仅写出了社会问题、户籍问题,而且写出了特殊人群的无归属感、身份焦虑感、漂泊感,以及这些感觉中体现出的尊严的问题,直击了当下的社会心理问题。作品笔下的人物鲜活,语言质朴、泼辣,可以说是一份最新的北京生存报告。如同作者其他一些作品一样,《漂二代》有力地揭露了生活的弊端和人性的扭曲,但并没因此导致作品基调的压抑和场景的“溢恶”。它们的整体表达,是精神指向上的既正视历史的阵痛,又憧憬未来的光明,既正视生活的暗淡,又讴歌时代的亮色。这样的创作,源于作家在直击丑恶与病相的同时,以热情而饱满的笔墨,塑造了一系列既植根于当下生活土壤、又熠耀着理想主义光彩的人物形象。

王昕朋在发言中谈到了自己的文学主张。他认为,我们的时代、我们的社会需要塑造新人、唱响理想,文学应当成为社会主义核心价值体系的星空中最光辉灿烂的那颗星。

《漂二代》插图:

借用评论家梁鸿鹰的话说,“关注普通人在夹缝中的痛楚是作家的责任”。创作《漂二代》正是王昕朋对于这种神圣责任的主动承担。

在短短两年多的时间里,我社总编辑王昕朋先后在《十月》、《中国作家》等刊物推出了十多部中篇,并被多家报刊转载。这些作品以犀利的笔触和鲜活的形象,对当下社会实际存在的种种问题、矛盾乃至阴影、弊端进行了大胆的揭示与解剖。评论界认为,他的这些作品蕴含着强烈的责任感和道义感,以及贴近生活、直面现实的担当精神,与文坛流行的享乐主义、犬儒主义倾向构成了鲜明的反差,显示了一种匡时济世、激浊扬清的力量。

生于上世纪50年代末期的王昕朋当过知青、工人、记者、编辑,在乡、县、市政府机关工作过,90年代后期进入国家机关工作,虽然一直没有停下文学创作,但他自称是个地地道道的“业余作家”。记者问他,你在国家机关工作,怎么会熟悉《漂二代》以及你其他中长篇中这些人物和故事?他毫不犹豫地回答了四个字:思想感情。

作为一名在业余时间创作的“业余作家”,王昕朋却表现出了专业的文学水准,以及一名作家所不可或缺的价值担当。对于他而言,文学创作并非打发业余时间的消遣,他的文学观是为时代、为人生、为人民。他意识到,随着经济体制改革的不断深入,我们的社会结构、利益格局都发生了深刻而又重大的调整和变化,作为生活在这一时期的作家,无论是出于创作的需要还是对自身生存的社会生态、生活环境的关心,都不能回避调整和变化中的种种问题,必须自觉地承担起社会责任,“一个没有社会责任感的作家,感情相对是麻木的;而没有感情的作品,必然没有长久的生命力”。“深入生活,贴近现实,保持同人民之间的血肉联系,无论过去、现在还是未来,都是一个作家的艺术生命之本。但是,仅有联系是不够的,思想感情必须深入进去……”

有评论家称王昕朋的文学创作是一种“官员写作”,翻开中国古代文学史,“先天下之忧而忧”的官员写作传统曾诞生了数不尽的佳作名篇,这其中的成功秘诀就在于他们的社会忧患意识,在于他们对天下苍生的“大爱”。王昕朋也正以其创作汇入这个传统之中,多年的底层生活经验,以及进入国家机关工作后深入基层调研的所见所感滋养了他的文学涵养,从而诞生了我们时代所需要的直面现实人生、接地气的作品。