雾中读卡夫卡

朵渔

整个冬季,浓雾像一只安静的笼子

扣在我头上,太阳脆弱如树上的霜

每一桩悲剧都自动带来它的哀悼装置

毋庸我多言,我只需交出嘴巴

仍有一些冰闪烁在黏稠的空气里,像密伦娜的信

轻快的鸟儿如黑衣的邮递员在电线上骑行

在确认了轻微的屈辱后,我再次交出耳朵

郊区逐渐黯淡下来,地下像埋藏着一个巨大的

矿区在隆隆作响,我合上书,交上眼睛

并成功地说服自己,独自营造着一个困境

而现在,一只甲虫要求我对困境做出解释

就像一首诗在向我恳求着一个结尾

现在,我唯一的困境,就是找不到

一个确切的困境。

陷入无物之阵的“自囚者”

——朵渔《雾中读卡夫卡》导读

朵渔的诗是坚硬的,虽然他是“下半身”诗歌运动的命名者之一。我一直在说,“下半身”只是一个切口,有人仅仅止于下半身,殊不知,下半身诗歌仅仅把“下半身”视为灵魂的入口,目标则是探向更为幽邃的生命境遇。朵渔与其他“下半身”的倡导者一样,早已跨出“下半身”最初的命名。他更像一个人文知识分子,拿起灵魂的解剖刀,从身体到灵魂,从各个层面施展精准的手术。朵渔的手术刀的材质主要源于欧美自由主义经典文本,但质地精良的刀子却是在本土性语境下锻炼出来的。

《雾中读卡夫卡》具有浓重的阴郁气质,经由层层隐喻意象,成功地完成了象征性生存困境的塑形。自然意象(“浓雾”、“霜”、“黏稠的空气”、“黯淡”)与情绪性的语词(“脆弱”、“悲剧”、“哀悼”、“屈辱”),组织成浑然一致的悲剧性意象空间。核心意象“浓雾”貌似“一只安静的笼子”,实则是“哀悼装置”,将我们囚禁在里面,使我们不得不一步步“交出嘴巴”、“交出耳朵”、“交出眼睛”,就像宗璞的《泥沼中的头颅》所描写的一样,被彻底异化乃至消失。这是“身体”的沦陷,更是生存的沦陷、自由状态的沦陷。“地下像埋藏着一个巨大的 / 矿区在隆隆作响”,这不正是整个人类危机性生存的象征和隐喻吗?

诗人在一个封闭性的意象群落里完成了对“困境”的指涉,这是一个清醒于自己的困境、但又不知这种困境之所由的知识者形象。他是一个乏力的认知者,而不是一个清醒的行动者。当他把自己的“嘴巴”、“耳朵”、“眼睛”交出去之后,“成功地说服自己”。“我”没有成为鲁迅笔下的“狂人”,而成了“狂人”的那个重新回到旧阵营之中的现实原型。在这个意义上说,一切的“困境”都是由我们这些“个人”“独自营造”出来的。因为我们身居其中,所以我们不自知。

我们在读卡夫卡《变形记》的时候,往往以一种居高临下的态度去审视“甲虫”的异化。殊不知,我们自身的异化已经远远超过了甲虫,甚至是甲虫在审视我们“人类”:“要求我对困境做出解释”。我们成了被甲虫审视的“对象”,“我唯一的困境,就是找不到 / 一个确切的困境”。我们都是陷入无物之阵的“自囚者”。好诗,令我们警醒、自知,且行动自治。

半斤雨水

黄灿然

近来我频频跟雨遭遇,

好像它不知怎的要来改变我。

今天我上山,又碰到它,

当我走进一个密林遮蔽处,

突然一阵喧哗,

远远看见一片蒙蒙雨

像晨雾穿过树林

徐缓而至,下雨的范围

只有半个篮球场那么大,

当它逼到我面前,

我本能地往路边侧了侧身

让它过去,一滴也没沾 ;

接着又是一阵喧哗,

又有一阵蒙蒙雨

徐缓而至,像一位跟在姐姐背后的

美丽而温顺的妹妹。

我来了灵感,改变主意,

我想既然我有这个缘分

要一而再地跟雨遭遇,

既然它不知怎的

好像要来改变我,

我就索性让它

淋个够,跟它

融为一体吧,这念头

刚萌生,我已

上前将它拦住――

我没有拦住它,

它穿过我,像穿过一棵树,

在我身上留下约莫

半斤雨水,刚好足够

将我淋透。

一次生命的“洗礼”

——黄灿然《半斤雨水》导读

全诗以“我来了灵感,改变主意”为界,分为前后两个部分。前后出现了两次“好像它不知怎的要来改变我”,但是体现的精神态度完全不同。

第一次出现“好像它不知怎的要来改变我”呈现的是诗人主体的消极态度,面对一阵蒙蒙雨的到来,诗人是被动的、躲避的态度。“雨”本来是人与大自然相协调的关系,曾几何时却形同陌路。现代人的生命陷于物质功利泥淖而越来越麻木。第二次出现“它不知怎的/好像要来改变我”,则是积极主动地承担,“上前将它拦住”,“索性让它/ 淋个够,跟它/融为一体”。此时,“雨”成为自然生命的隐喻性呈现,意欲达成诗人主体与自然客体之间“天人合一”的境界。

这种转折基于一种“灵感”,两场雨就像先后跟连的姐妹带来的灵感。这种觉悟,是大自然对现代空心人的唤醒与激活,使我们重新找回原初的生命感性。“它穿过我,像穿过一棵树,/ 在我身上留下约莫/半斤雨水,刚好足够/将我淋透”。黄灿然的这“半斤雨水”,不是自然意义的雨水,而是赋予了灵魂洗礼的意义。“雨水”作为自然的化身本是无形无量的生命喻体,却以“半斤”来进行数字化修饰,反讽意味十足。

五毒

胡弦

足有千条,路只一条。

骇人巨钳,来自黑暗中漫长的煎熬。

唯黑暗能使瞳孔放大。黑暗为长舌

之墙上,无声的滑动与吸附所得。

万千深喉,你认得哪一声?

它也有欢歌,有满身鼓起的毒疙瘩,隐身于

夏日绿荷。而山渊、淙淙清流,

接纳过盛怒者的纵身一跃。将它们

放在一起,肉身苦短,瓦釜深坑浩渺,

胜利者将怀揣无名之恶。

唯青衣白影,腰身顺了这山势旖旎,

千年修炼,朝夕之欢,此为神话。

青灯僧舍,温软人间,已为世俗别传,

推倒盘中宝塔,亦为蛊术。而当它们

再次相会于山下的中药铺,陈年怨毒

尽数干透,都做了药引子。

* 民间所传,蜈蚣、蝎子、壁虎、蟾蜍、蛇,是为五毒。

为“五毒”解毒

——胡弦《五毒》导读

我更愿意认定胡弦的诗是内容主义的,尽管他的诗艺是非常考究的。他的诗很有力道,营造出踏石留印、抓铁有痕的效果。这使他的诗歌给人留下极其深刻的印象。《五毒》亦如此。胡弦这次是为“五毒”(蜈蚣、蝎子、壁虎、蟾蜍、蛇)解毒。

胡弦为蜈蚣、蝎子、壁虎、蟾蜍、蛇等具体生物物种“解毒”,其实是以“了解之同情”的态度去破解“文化之毒”。在古代,我国北方一些地方民俗认为:每年夏历五月端午日午时,五毒开始滋生,于是便有了避五毒的习俗。民谣说:“端午节,天气热,五毒醒,不安宁。”《续汉书·礼仪志》:“朱索、五色桃印为门户饰,以止恶气。”每到端午节,预防五毒之害一般在屋中贴五毒图,以红纸印画五种毒物,再用五根针刺于五毒之上,即认为毒物被刺死,再不能横行了。又在衣饰上绣制五毒,在饼上缀五毒图案,均含驱除之意。在这种传统巫术文化的笼罩下,“五毒”即是邪恶的象征,这种集体无意识的文化伦理在本质上无视了它们“来自黑暗中漫长的煎熬”。比如“蟾蜍”,纵有“万千深喉”,你却只取邪恶一端,殊不知它的生命里“也有欢歌”,但是不得不“隐身于 / 夏日绿荷”。唯一被认可的“蛇”,虽然得以“千年修炼,朝夕之欢”,但也仅仅存在于“神话”之中。在这美丽的神话与谎言里,胡弦道出真相“推倒盘中宝塔,亦为蛊术”。

当把这些“文化外衣”剥离之后,蜈蚣、蝎子、壁虎、蟾蜍并不显得那么邪恶与可怕,而“白蛇传”的神话也未必是真正的纯粹与美丽。当历史褪尽,“陈年怨毒/尽数干透,都做了药引子”。这个“药引子”为谁而设?它在疗救谁?我们在判定一个生命有“毒”的时候,殊不知我们自己也深陷“毒性”之中而不自知!究竟谁在毒害谁?究竟谁能为谁“解毒”?这首诗激活了这个沉重的文化命题。当然,诗人并没有义务为我们提供答案。

赌徒

安琪

你用一个没有难度的词语陷害我

我的赌徒

你坐在我身边像赌徒眼里的赌徒

因为我们都是赌徒所以我怕

或者不怕

你

你低着头假装很安静

假装不知道安静的安,安全的安,安琪的

安

无数人问我 :安

或者不安?却不知安和不安其实是一码事

其实,这么多年你一直在

诗歌里,比较疯狂

比较不在小说里

赌徒的爱情

——安琪《赌徒》导读

安琪之所以是安琪,相当多的时候体现在她对语言的卓越运用上。在这首诗里,她在表达对于安逸的、平安的、安全的爱情的渴求时,捻出“赌徒”一词,着实把爱情的终极体验逼到了绝境。

“赌徒”往往会把其全部的生命、精力、狂热和勇敢都用到赌博上,赌徒的性格特征也往往与“孤注一掷”、“残暴”、“贪婪”等词语联系在一起,用这个词比喻陷入爱情的一对恋人,极端化地释放出他们各自全身心投入的激情。他们除了爱一无所有,所以孤注一掷。正因为有了喧嚣于孤注一掷的“不怕”,才有了灵魂深处内在的“怕”,复杂的情绪狂悖地交织在一起。

其实人有两种状态,一是内在的激情状态,即“诗歌里”的状态;一是外在的生活状态,即“小说里”的状态。“诗歌里”的状态是真实的赌徒般的生命释放,而“小说里”的状态却是松弛的、假装很安静的表象。因此,这首小诗就显示出极其丰富的内在张力。

诗人的功课

周瓒

节制是刀刃在呐喊之前瞬息的迟疑

警觉是眼睛眨动中仍旧意识到自己的位置

坚定是石头被海啸带动后学会了游泳

自由是与锁链共舞,看谁先踩准

音乐中的最弱音,然后请对方来一段独白

一整出戏剧发明了一个个夜晚

当帷幕拉上,重复是回到身体时

关节和肌腱相互致敬,只有一次是有效的

拉伸运动测试你的诚实如飞去来器

呼吸属于音乐,叩击键盘与运行笔尖

都试图与你的气息一起嬉戏,角力或彼此相容

照镜子是偷懒的行为必须严加禁止

时间是永恒的动词,正如你一旦开始

你就得披上这件外衣,戴上这面具,随时准备摘下

一份写给诗歌爱好者的教案

——周瓒《诗人的功课》导读

周瓒是一位学者型诗人,她的《诗人的功课》体现了学术理性和诗歌写作经验性的有机融合。这是一首关于诗歌创作的诗歌。周瓒给出了一系列诗歌写作的关键词,比如“节制”、“警觉”、“坚定”、“自由”、“重复”、“呼吸”、“照镜子”、“时间”。可以理解为给诗歌初学者的一份教案。

她在论及这些概念的时候,不仅仅是运用形象化、意象化的表达方式 —— 如果仅仅如此,就成了概念化的一个简单操作,而且,显示出辩证法的知性,构成某种意义的戏剧化。比如,“节制是刀刃在呐喊之前瞬息的迟疑”,这就是说,“节制”不仅仅是一种叙述技巧,而且是一种生命呈现的特殊状态,是生命爆发和冲击前的那一刻,身体稍微下蹲的一瞬精彩。“坚定”也是在经历了“海啸”的极端语境之后而获得的精神状态;诗歌的“自由”是“与锁链共舞”,也是一对辩证的范畴;而“重复”和“呼吸”则是诗歌的音乐感一般的节奏,诗歌的节奏也并非纯粹的技术,而是生命起伏的节奏,应和着身体的感知与外化,又在笔端涌现出诗人的气息,这种气息内化在诗歌文本之中,诗人主体的气息与诗歌的气息,有时是一种嬉戏关系,有时是一种紧张的角力关系,有时是一种相容关系。“照镜子”大概就是那种机械的照相式的表达方式了,这是泯灭诗人主体性的致命的问题。

诗人无时无刻不在时间之中,诗歌无时无刻不在时间之中。时间才是校正诗学方向的终极标准。面对历史长河中的海啸,我们是否能够获得坚定的诗写态度?我们又何以获得?

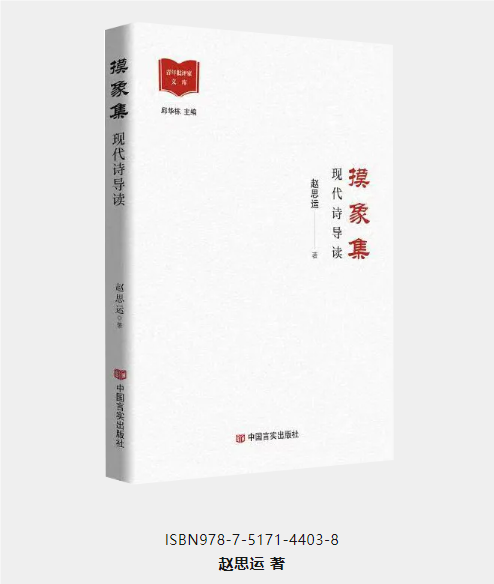

赵思运,山东郓城人,文学博士,中国作家协会会员,现为浙江传媒学院文学院教授,浙江省社科普及基地茅盾研究中心主任,兼任中国茅盾研究会副会长,《茅盾研究年鉴》主编,浙江省中国现代文学研究会副会长。主持国家社科基金项目、浙江省社科规划项目、浙江省文艺基金项目、浙江省作家协会项目等多项。出版《百年汉诗史案研究》《中国大陆当代汉诗的文化镜像》《何其芳人格解码》等学术著作5部,《一本正经》等作品集多部。主编《江南风度:90 年代以来浙江诗群的审美嬗变》《江南风度:21世纪杭嘉湖诗选》《江南风度:浙江传媒学院诗群档案》《一个字一个字地救出自己:木心的文学世界》等。

京公网安备11010802025306号

京公网安备11010802025306号