书籍分类

商品详情

编辑荐语:(100字左右)

※集中反映着中华民族自强不息、勤劳勇敢的优秀传统和锐意进取、大无畏的精神及家国情怀

※人物生动鲜活,闪烁着性格的光辉

※聚焦鲁北农村,书写鲁北革命史、鲁北农村风土人情,人物精神风貌,跳动着时代的脉搏

不可否认,郭澄清小说致力于塑造敢想敢干、雄心壮志、具有无私奉献精神的理想人物,如果说长篇小说《大刀记》是在塑造革命英雄形象,那么,郭澄清短篇小说则在歌颂和平年代的“平凡”英雄。“农民”是郭澄清短篇小说的永恒主题,各种各样的农民形象足以构成乡土人物形象系列。

——著名文学评论家 孟繁华

郭澄清先生的小说创作是现实主义的胜利,他的作品跳动着时代的脉搏,有着一种在深层的民族历史文化土壤中凝聚的灵魂,一种对苍茫大地和勤劳朴实的人民的深情依恋的赤子之情。他的作品总离不开这块充满苦难和希望的土地,总离不开与他血肉相连的人民,总离不开希望谋求生活更加美好的崇高责任感和使命感。

——著名文学评论家 任孚先

内容简介:(100字以上200字左右)

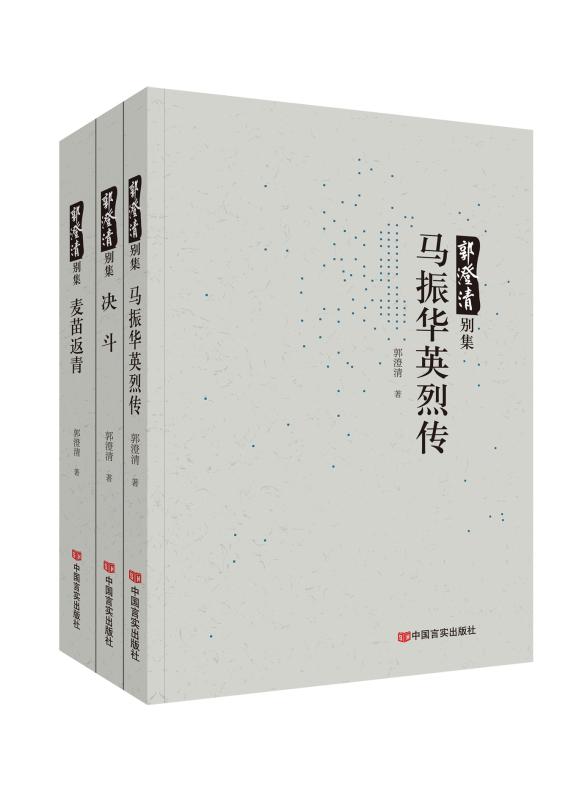

《郭澄清别集》收录的作品均为当代现实主义作家郭澄清创作,全书共三册,分别为长篇小说《决斗》、人物传记《马振华英烈传》及中短篇小说集《麦苗返青》。《决斗》以1942年的抗日战争为背景,描写了以杨龙为代表的八路军临河区队战士们在战火中淬炼成长的历程。他们终以不屈不挠的斗争精神,坚忍不拔的战斗意志,战胜穷凶极恶的敌人。讴歌了中国共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴而不畏牺牲、奋勇抗日的革命大无畏精神。长篇人物传记《马振华英烈传》记述了冀鲁边区抗日元勋马振华同志的成长历程和革命经历,展现了中国共产党人的优秀品质与人格力量。面对野蛮而残暴的日本侵略者,以马振华为代表的中国共产党人怀着对党和人民的无限忠诚、抗日救国的必胜信念,前仆后继,视死如归,谱写了一曲又一曲荡气回肠的英雄赞歌。《麦苗返青》收录了《社迷传》《公社书记》《老队长》等一批反映农村现实题材的优秀作品,塑造了“社迷”高大、火热心肠的马五爷、凡事爱琢磨的孟琢磨、面热心冷的方方爷、爱社如家的李二叔等栩栩如生的社会主义新人形象。表现了在历史的特定时期、特定区域,中国农民对真、善、美的向往和追求。

作者介绍:(100字以上200字左右)

郭澄清(1929—1989),山东宁津人,当代著名作家。历任小学教师、宁津县广播站站长、县委宣传部副部长、山东省文化厅党组成员、山东省政协委员、山东省作家协会副主席等职务。著有长篇小说《大刀记》《龙潭记》《决斗》《历史悲壮的回声》,短篇小说集《社迷》《公社的人们》《小八将》,中短篇小说集《麦苗返青》等。

广告语:

名人书评:

媒体评论及其他评论:(100字左右)

目 录

《麦苗返青》

第一辑

社迷传序 / 2

社迷传 / 11

社迷续传 / 107

黑掌柜 / 117

麦苗返青 / 125

公社书记 / 129

第二辑

郭大强 / 140

万灵丹 / 147

女 将 / 151

借 兵 / 156

老队长 / 164

茶坊嫂 / 172

支部书记 / 180

第三辑

红旗飘飘 / 188

麦梢黄了 / 196

助手的助手 / 200

篱墙两边 / 208

男婚女嫁 / 218

共家两代 / 232

第四辑

铁蛋哥 / 242

虎 子 / 247

春 儿 / 262

老邮差 / 268

高 七 / 274

李二叔 / 279

第五辑

马家店 / 288

蹩拉气 / 295

赶车大嫂 / 301

嘟嘟奶奶 / 308

接 班 / 315

房 东 / 319

第六辑

下乡路上 / 328

孟琢磨 / 332

雏鹰之歌 / 342

交班之后 / 352

社 花 / 358

八亩台子 / 366

第七辑

小八将 / 374

铁头和骆驼的故事 / 383

打 井 / 388

老树新花 / 394

送灶王 / 399

借 锥 / 402

老人和女院长 / 405

第八辑

这不是家务 / 410

三老斗天记 / 421

积肥曲 / 430

小哥儿俩 / 433

老 人 / 441

三访某大娘 / 448

郭澄清的文学是文学的经典(代后记) / 456

《马振华英烈传》

一 贫寒出身 / 1

二 学堂风波 / 8

三 办学之争 / 12

四 光荣入党 / 18

五 抗租运动 / 25

六 抢粮运动 / 30

七 反税斗争 / 35

八 教工维权 / 39

九 飞行集会 / 46

十 特殊商人 / 53

十一 革命伴侣 / 57

十二 二盈好讼 / 60

十三 灶边会议 / 64

十四 成立武装 / 67

十五 发展队伍 / 71

十六 小试牛刀 / 83

十七 内部斗争 / 87

十八 攻占盐山 / 95

十九 坚持抗战 / 104

二十 迂回战术 / 108

二十一 死里逃生 / 112

二十二 虎口脱险 / 126

二十三 鱼水情深 / 129

二十四 特别党课 / 133

二十五 边区慈母 / 137

二十六 血染薛庄 / 145

二十七 碧血丹心 / 155

后 记 / 157

附 录

回忆父亲郭澄清 / 161

郭澄清赋 / 172

一部赤诚报国的英雄史实 / 174

《决斗》

第一章 残冬夜行人 / 001

第二章 酸甜苦辣西李庄 / 008

第三章 杨龙找“杨龙” / 018

第四章 “八路”的“溃军” / 025

第五章 “天时”新论 / 031

第六章 决策除奸 / 043

第七章 袭临河 / 049

第八章 一纵刁二 / 058

第九章 刁二的“处世观” / 062

第十章 石黑的“手腕儿” / 066

第十一章 “替罪羊”贾四 / 073

第十二章 二纵刁二 / 076

第十三章 “地利”奇观 / 082

第十四章 “八仙过海”突围战 / 090

第十五章 “回马枪” / 101

第十六章 闹庙会 / 107

第十七章 打鬼子就是“八路” / 115

第十八章 奇怪的“货郎” / 122

第十九章 茶馆训敌 / 127

第二十章 “谈判” / 132

第二十一章 老八路与小八路 / 137

第二十二章 城下训敌 / 140

第二十三章 “人和”颂歌 / 145

第二十四章 越狱 / 151

第二十五章 孤身虎胆 / 156

第二十六章 巧计脱身 / 166

第二十七章 二愣误捉李刚 / 169

第二十八章 杨龙智擒吕七 / 175

第二十九章 破路 / 182

第三十章 夺枪 / 190

第三十一章 血肉情深 / 195

第三十二章 反攻的前奏 / 202

第三十三章 随机应变 / 208

第三十四章 巧夺大王庄 / 215

第三十五章 打草蛇惊 / 222

第三十六章 三纵刁二 / 230

第三十七章 困临河 / 236

第三十八章 攻坚战 / 242

第三十九章 决战 / 247

第四十章 追担架 / 254

尾 声 / 257

代后记:红色经典小说叙事中的革命

群像与情怀 / 260

前言或编辑心得或其他(100字以上200字左右)

精心营造小说艺术王国(《麦苗返青》序一)

朱德发

体察一个作家的文学创作是否按照美的规律营造,可以通过各种渠道。或直接访问作家并与之倾心交谈,或查阅背景材料以了解其创作语境、心境与潜在动机;然而最重要的渠道莫过于走进其文本世界,以自己的艺术灵感去触摸、去发现作品里所蕴含的真善美及其以何种美的形式表现的,随后作出接受主体的或肯定或否定的审美判断。我是通过阅读郭澄清的短篇小说这条途径,走进了作家的心灵,进入他创造的艺术世界,并与小说中一个个鲜活人物进行近距离的对话;以我对农村生活的亲身体验去对照小说所反映出的农村生活经验,既产生了一定的审美对位效应,又生发出一些陌生感。当我从小说艺术世界化出后,对郭澄清其人其文则形成这样一个总体认识:作家富有强烈的人文主义情怀和崇高的真善美理想以及深沉的乡土情结,并能按照美的规律将其人文情怀、理想和情结,物化为小说审美文本;正是通过小说审美形式营构了作家想象的以农村为舞台的艺术王国,描绘出以农民为主体的具有真善美特点的人物谱系,所体现出的“艺术的精神就是力求用词句、色彩、声音把您心中所有的美好东西,把人身上所有的最珍贵的东西——高尚的、自豪的、优美的东西”(高尔基:《文学书简》)都刻画出来。这应是郭澄清短篇小说取得的不朽美学价值所在。

一

郭澄清并非“风派”作家,东风来了跟着东风走,西风来了随着西风跑,而是有着坚定政治方向、独立思想意识、独特审美取向,故而面对极左思潮的猛烈冲击,依然遵循美的规律创造小说,这是难能可贵的。这并非说郭澄清当时已具有明辨秋毫的政治敏锐和颇具远见的政治卓识,不过可以看出作家富有忠于现实、忠于生活、忠于艺术的良知,不仅敢于坚持对农村生态环境和农民人际关系的独特感知和乐观思考,并且勇于拒斥错误潮流的干扰而遵循“美的规律”去表现对家乡的深情感受和人文关怀,这也许就是作家不同寻常的政治智慧和高明的创作策略。

比如:《马家店》写一个乡村小店,南来北往的旅客汇聚于此,这是窥视农村变化的绝佳窗口,既可以见到农民精神面貌向善向美的特征;又可以发现人与人之间的关系不只是功利的而更重要的是助人为乐、为他人排忧解难,人人各司其职、各得其安,莫算小账谋小利,一言以蔽之,“马家店”虽小,却寄寓着一种源于乡土儒家文化传统的“仁者,爱人”的朴素的人道主义精神。《公社书记》所展示的是“公仆”与社员之间的服务与被服务的关系,透射出一种质朴浓厚的诚心诚意为人民服务并与人民心贴心、心连心的人文关爱;《黑掌柜》(1962.8)描绘的人生图画所显示的是一种互尊互信、爱人爱己的人际关系;《茶坊嫂》(1962.11)以茶坊为活动中心,在农民的言谈行为中,揭示出友爱和谐的农村人际关系;《借兵》(1961.12)通过修水渠到邻村“借兵”所引起“误会”的叙说,表现出村帮村、队帮队的相互支持共谋发展的友好关系;《老邮差》(1963.6)通过老邮差与群众百姓广泛接触和深入联系的描写,从中可以感受到鲁北农村人与人之间充满了真挚淳朴的感情。总之,郭澄清以简洁精巧的彩笔所描绘的鲁北农村,是一个洋溢着诚与爱的人文精神的和谐的艺术王国。

这个艺术王国既是现实的又是想象的,是生活真实与艺术真实的完美统一。说它是现实的,是因为作家的确以写实的笔触忠诚地描绘出他对家乡农村现实的真实感受和独特认知,也许这就是他深入农村现场所获得的实感真知。正如他所说的:“当时,我正在农村工作,这数不尽的新人新事新气象,时刻感染着我,激励着我,使我精神振奋,心血沸腾,午不能休,夜不能眠,于是我便抓紧工作之余,提笔展纸,学写文章。”读其小说足可印证作家这种创作心态的表述是极其真诚的,而这种真诚的感受反过来又印证了小说艺术王国的构成是有客观真实作为根据的。正是从这个意义说,郭澄清小说具有强烈的现实感和严正的现实风格。说它是想象的,是因为作家在体验现实、感受现实时,揉进了自己的价值理想和审美追求,借助丰富的想象力对现实人生进行了审美选择,将那些吻合创作主体审美理想的生活形象或现实真相纳入艺术构思,这就使作家描绘的农村家园富有鲜明的理想色彩。

况且,“‘五四’以来写实文学的真精神就在它有一定的政治思想为基础,有一定的政治目标为指针。”因为“写实之中,包含有理想(不是空想、幻想、妄想)的成分”,这就是现代文学的写实主义文本不同于“五四”以前写实作品的“根源”所在。(茅盾:《浪漫的与写实的》)诚然,在人生现实里既有真善美也藏有假恶丑,郭澄清所面对的合作化后的农村现实概莫能外;作家有权利根据自己的审美价值取向进行选择,这是创作的起码自由。郭澄清着重选择了前者而舍弃了后者,这是无可非议的;即使郭氏有的小说把两者合起来写也是“把优美的东西和庸俗的东西并列在一起,把高深的东西和卑下的东西并列在一起,把柔和的东西和粗野的东西并列在一起”,并通过两厢对照以前者“嘲笑”或“消灭”后者。(高尔基:《文学书简》)这就是郭澄清短篇小说所富有的现实主义艺术精神。

二

在郭澄清以鲁北农村为活动平台所营构的艺术王国里,通过人与社会关系、生产关系、自然关系,乃至与自身的关系,来发掘人性美、人情美和心灵美,塑造了一个个生动鲜活的人物形象谱系。而进入这个谱系的人物既没有浩然小说中那类“高大全”的英雄形象又没有赵树理笔下的“中间人物”,乃是一群扎根于鲁北大地的质朴而平实、诚信而善良的普通人,尽管他们在公社或生产队这种体制里扮演着不同角色,但都处于没有贵贱高低之分的平等地位,都要通过诚实的劳动来获取物质的或精神的生存发展需求,既没有不劳而获的寄生者也没有贪污腐化的蛀虫,在新的生产关系或人际关系中所表现出的“我为人人、人人为我,我为集体、集体为我”则是其共有的精神……

精彩书摘:

《社迷传序》

开场白

啥事也有“迷”。有“棋迷”,有“戏迷”,也有“书迷”“财迷”“媳妇迷”……所有这些“迷”,俺村都有。另外,还有一个“社迷”。

除了“社迷”外,别的“迷”都是“老资格”了,甚至有的是“祖传”。 “社迷”成“迷”的历史虽短,名气却大。甭说当庄的老少爷们儿,就是周围三里五村,甚至全社、全县,差不多都知道他,真是隔着窗户吹喇叭——名声在外。

因此,村里人们都想给“社迷”作个传。这类问题,当然要找我这“写稿迷”。我能力虽小,胆量却大,便把这个差事一口应下了。

我从未写过传记,只能先在这里把“社迷”的外貌介绍一番。

嘴

“社迷”姓高名大。这高大五十挂零年纪,长得矮矮墩墩,胖胖乎乎, 圆头秃顶,黑脸黄胡。他的嘴特别大,嘴唇特别厚(上唇微向外翻),说话有点口吃。但是,此人生来话多,并且说出的话儿还很有风趣。比如:我为了给他作传去访他(并没把原意告诉他),问他解放前有多少产业,他笑吟吟地说:“唔!产,产业么?不算少。不,不过大都是跟人家伙着的!就,就说吧——头顶上的天啦,河里的水啦,白天的日头啦,夜里的星星啦……”他一挥胳臂说,“哪,哪一样儿能说没有我高大的份儿?问,问属于我自个儿的吗?那,那只有三样儿——一是汗;二是泪;三是爹娘给拋下的账!”

我补充说:“四样儿吧——还有你这百十斤响!”

“我,我这百十斤穷骨头嘛!也,也不属于自己,已经租给人家财主喽!”他说完咯咯笑起来。

接着,我又问他那时节几口人,他答得既爽快又干脆:“两,两口人。” 我问他是什么人,他笑着说:“你,你猜吧——我们俩,寸步不离……”我说,是老婆呗。他拍了我一下肩膀,哈哈大笑着说:“傻小子!你,你娶了老婆,让他跟你寸步不离呀?”我醒了腔,就势说:“那你该说三口人呀!”

“还,还有谁?”

“灶王爷呐!”

“你,你知道灶王爷是干啥的?”他质问我一句,没等我回答,他又说,“他,他是管看家的。我,我没有宅舍,也没有家——他,他失业后,不知跑到哪一国去啦!”

我们的村子很大,我又常年不在家,对他现在的家境也不大清楚。问他时,他说:“咦!这,这你还不知道——三, 三千来亩地,七百多口人,猪羊满圈,骡马成群,有,有菜园,有果林……”

“你说的这是生产队呀!”

“你,你问的什么?”

“我问的你家。”

“社,社不就是家吗?”

公社化后,高庄农业社改成了生产队,可“社迷”管队还是叫“社”,并且,这“社”字经常挂在嘴上。他那张嘴的本事可大啦——甭管别人谈论什么事,他张口准扯到“社”上去;甭管别人做什么事,他也总得跟“社”联系起来。有一回,“戏迷”正大谈唱戏,高大插嘴说:“唱,唱戏跟办社一样——非,非得大伙心齐,都往一个点上打才行呐!”又一回,“庄稼迷”们正品评庄稼,高大又答了腔:“咱,咱社的庄稼,跟咱的社一样——正,正在蒸蒸日上,一天好似一天……”还有一回,“戏迷”们冒着刺骨的北风去看夜戏,高大指着人家的脊梁骨嘲笑说:“这,这都是些傻瓜!—— 那,那儿又不讲办社的事,有个啥听头?怪事!”

腿

按高大晚伴的话说,“他是个地地道道的死庄稼汉子”。他活了五十多岁,往北只出去五里路,到过他姥姥家;往南只出去八里路,去过他丈人家;往东出得最远,到过十里开外的县城——那是近几年去参加了两次爱社模范会议;往西走得最近,只到过三里路远的丁庄——解放前给那村财主扛过活。他的活动范围虽然这样小,可他的两条腿并没闲着——一气就给地主蹬了二十多年的“脚蹬罗”;并且为此落了个伤腿。直到如今,他走路稍微快了点,就现出侧着膀子蹬“脚蹬罗”的那种架势。

打从办了社,他那两条腿算是往社里跑熟了。十年来,不论刮风下雨,他没有一天不到社里坐坐。有时候,正赶上干部们开会,他就往门槛上一坐,竖着耳朵听起来,听着听着他总要插上几句,有时兴许还逗个笑谈。可是,干部们让他坐在会议桌边,他却不去,并说:“那,那儿没我的位子!”有时候,他进去一看,社里没有人,他就拾拾这儿,摸摸那儿。并且,拾掇一阵,再歪着脖子瞅一阵,直到自己跟自己说:“行!这,这样就顺眼了!”然后,这才拍拍身上的土,擦擦头上的汗,慢慢腾腾地回家去吃饭。有时候,他跑到社里一看,门锁了,也并不扭头就走。他先摸摸锁扣好没有,再两手扒着门缝往里瞅一阵,然后就坐到门槛上抽起烟来,把烟抽透,这才回家去。

……

相关图书

- 你来春风就来

- 价格:¥56.00

- 跟着名家好读书

- 价格:¥39.00

- 2022民生散文选

- 价格:¥68.00

- 中国当代文学选本(第1…

- 价格:¥89.00

- 大故乡

- 价格:¥58.00

- 山水赋

- 价格:¥58.00

京公网安备11010802025306号

京公网安备11010802025306号